木を組む方法については、古くから多くの技法が伝わっている。ホゾとかアリとか様々な組み立て部分の形状が考案されていて、これらはいつの時代に確立されたのか知らないけれど、ずいぶん古い技法がいまだに採用されている。機械や道具の進化によって加工の方法は変わってきているけれど基本的な考え方は全て同じで、湿度変化よる木の巾方向の伸縮を拘束せずに反りを抑制して組むということ。面白いことにこのような技法は日本独自のものではないし、中国を起源とするアジア特有の技術というわけでもなさそうで、ヨーロッパやアメリカなどでもほぼ同じような組み方が発展している。僕がフィジーで木工を教えていた時に教室に置いてあったニュージーランドの木工技術の教科書には日本のそれとほとんど同じ仕口が並んでいた。誰にも読まれないままま教室の本棚でホコリかぶっていたその教科書を興味深く読んでいたのを今でも時々思い出す。人やものの移動とともに広まった部分もあるとは思うけれど、木の性質は世界中どこへ行っても変わらないので、それぞれの場所でそれぞれの人たちが経験的に学び、発展していったのではないかとその本を眺めながら想像していた。例えば「アリ」と呼ばれる仕口がある。先端が太くなった台形型の突起を作ってスライドさせて組むことで木の伸縮を妨げずに引っ張り強度を確保する技法。これと全く同じ仕口が「dove tail(ハトの尾)」という名前で紹介されていた。日本ではその形状がアリの頭の形に似ていることから「アリ」と呼ばれている。英語圏ではその形状から「dove tail」。形から言えばアリはちょっと違うように思う。dove tailの方が的確な気がする。でも響きとしてはアリの方がかわいい。誰がつけたのか知らないけれどとても愛嬌のあるいい名前をつけたものだと思う。

もちろん今ではこういう木工的な加工法に変わる便利な金物などもたくさん開発されている。個人的にはそれで必要な強度を確保できて、早く安く綺麗に加工ができるのであれば、木工的な技法に拘らなくても良いと考えているので便利なものは積極的に使うようにしている。ただしそれらを使うためにはその道具で加工できる部材の寸法が必要で、小さすぎるものとか細すぎる部材には使えない。

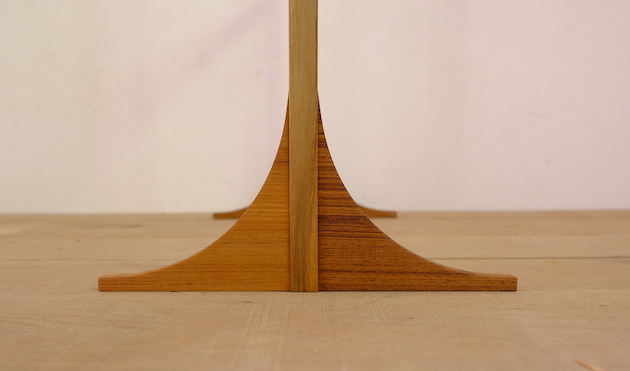

今回のラダーラックは、インドのヴィンテージカンタを扱うA Little Fableさんをお招きして開催した展示イベントに合わせてデザインしたone offのプロダクト。布をかけたり、洋服やカバンをかけたりできる軽やかな存在のものにしたく、極限まで線の細いシルエットを目指した。細い支柱と横桟を組むために、支柱を貫く通しホゾとして割りくさびで締めることで荷重のかかる組み立て部の強度を確保した。脚のR形状の終わりはゼロにしたかったので、脚を支柱に埋め込む大入れとして、その奥でアリ桟で組むことにした。

木工的な加工が見える作りは、ものが作られてきたプロセスを想像できてわくわくする。一方で作り手の気概が滲み出てくどい印象になりがちでもある。なるベくあっさり軽やかに仕上がるように細部まで気を配りながら設計、製作を進めていった。

takashi